10月25日(水)の2時間目に、2年4組の研究授業を行いました。体育科「Let’s go よどっ子アドベンチャー(器械・器具を使っての運動遊び マット遊び)」で、「『〇〇コースマスター』を目ざそう!」をめあてに、学習を進めました。

子どもたちは、これまでに、様々なマットを使った運動遊びを経験してきました。今回は、自分のコースの遊び方を工夫したり、友達のよい動きを伝えたりする活動に取り組みます。

今回のメインとなる活動は、『「〇〇コースマスター」を目ざそう!』です。マットや様々な器具を使ってできたコースには、マットの下に踏切板を敷いた「ころころジャンプコース」・マットの途中にたくさんのお手玉が置かれていたりやゴム跳びのゴムが張られていたりする「アニマルぴょんぴょんコース」・マットと平均台と跳び箱を組み合わせた「ぐるっと川とびコース」・マットと壁を組み合わせた「逆立ちランドコース」の4つのコースがあります。マット遊びに取り組む中で、いろいろな方法に転がる、手や背中で体を支える、体を反らせるなどの、様々な運動の経験できるように工夫されているコースです。子どもたちは、笑顔で各コースの運動遊びをめいっぱい楽しんでいました。

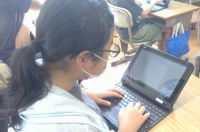

友達と話し合う「おにぎりタイム」では、タブレットパソコンを使って撮影した動画をもとに、互いにアドバイスをし合いました。「坂道で勢いがつくから、後ろ転がりを取り入れてみるといいね。」や、「前転がりとゆりかごを組み合わせると面白いよ。」など、さかんに意見が飛び交っていました。「ゴムの高さに気を付けて、ワニ歩きを取り入れてみよう。」など、自分の動画を見て、新しい動きを取り入れようと、さっそく意欲を見せる子どももたくさんいました。

運動したり、友達と話し合ったり、楽しい「よどっ子アドベンチャー」の時間はあっという間に過ぎました。

振り返りの時間には、「〇〇コースが得意になったよ。」や「友達がポイントを伝えてくれてうれしかったよ。」など、2年生の子どもたちの素直な反応をたくさん聞くことができました。2年生のみなさん、今日(10/25)はたくさん先生たちに、かっこいい姿を見てもらうことができましたね。見事!コースマスターになれましたね。これからもいろいろな運動遊びに挑戦してくださいね。

5・6年生の情報委員会の子どもたちが、日々の生活の中で発見したことを記事にしています。写真や原稿は、できるだけ子どもたちが作成したままで、校正を控えていますのでご理解ください。土日を中心に発信します。情報委員会の子どもたちの活躍をぜひ、ご覧ください。

【情報委員会通信 第15号】

☆今週は、11月に5・6年生の情報委員会の子どもたちが作成した記事を紹介します!☆

まずは、集団宿泊活動に参加した5年生の感想です。

カレー作りは、みんなと手際よく進めることができました。みんなで作ったカレーは、すごくおいしかったです。キャンプファイヤーでは、いろいろな遊びをしました。炎が思っていたより燃えていてびっくりしました。オリエンテーリングでは、みんなとアルファベットを探すのと、先生のクイズに答えるのが楽しかったです。帰りのバスの中では、みんなで歌をうたったりしたのが、面白かったです。(5年男子)

レインボーハイランドについてからすぐ、野外炊事(カレーライス)をつくりました。僕は、かまど係として、まきを追加して、火加減を調節したりしました。できたカレーは、とんでもなくおいしかったです。クラフト教室では、木のアクセサリーにオリオン流星群をかいて、木のふちに金や銀を塗りました。とてもよくできて、満足しています。キャンプファイヤーでは、レク係で準備しました。みんなが楽しんでくれていてとてもうれしかったです。2日目では、オリエンテーリングをしました。先生たちのミッションに挑戦したり、コース内のアルファベットを探したりしました。レインボーハイランドでは、楽しい学習や経験をしました。またレインボーハイランドに行きたいです。(5年男子)

私は、レインボーハイランドで、一番楽しかったことは、オリエンテーリングです。私は35班でした。最初のポイントで、班のみんながばらばらになって、びっくりしたけれど、山をおりるうちに、みんな合流することができました。3組の先生がいる地点は、階段があって上るのが大変だったけれど、瀬戸内海の海が晴れていてきれいに見えたので、良かったと思いました。コースの中で、たくさんの自然も見ることができました。アルファベットの文字を全部見つけて、無事ゴールすることができました。ゴールした後のみかんジュースは最高でした。結果発表は、余土小学校に帰ったあとに聞きました。2位と3位は5年4組の班でした。最後の1位の発表で、「35班!!」と聞いてとてもうれしかったです。(5年女子)

次に「夢みる余土小プロジェクト」でベンチを作った6年生の感想です。

10月26日(木)に6年生は卒業プロジェクトでベンチを作りました。みんな一生懸命ベンチづくりに取り組んでいました。背もたれを作る時に少し斜めに切りすぎて失敗したけれども、業者のみなさんに助けてもらいました。どのクラスも2個ずつ作り、素敵なベンチが出来上がりました。学校や余土の地域に、ベンチを配置するのが楽しみです。異常無しのベンチが出来たので良かったです。(6年女子)

6年生は、卒業記念品としてベンチを作りました。各クラスベンチを2個作るので、ベンチ1個を2つのグループに分けて作りました。座る部分を作るグループと、背もたれを作るグループがありました。座る部分を作るグループは、インパクトドライバーを使って木をくっつけました。背もたれを作るグループは、のこぎりで木を切ってボンドでくっつけました。みんなで協力して、自分たちでデザインしたベンチを作って思い出ができたし、みんなともっと仲良くなれたのでよかったです。(6年女子)

6年生は、映画「夢みる小学校」を見て、余土小学校でもアイデアを出し合って、ベンチを作ることになりました。ベンチが完成してみて、最初に思ったことは、「みんなと協力して、素敵なベンチができたなあ。」です。インパクトドライバーなど、初めて扱う道具にも触れ、たくさんの思い出ができました。(6年男子)

5・6年生の情報委員会の子どもたちが、日々の生活の中で発見したことを記事にしています。写真や原稿は、できるだけ子どもたちが作成したままで、校正を控えていますので、ご理解ください。情報委員会の活動をぜひ、ご覧ください。

【情報委員会通信 第14号】

今週は、9・10月に5年生の情報委員会の子どもたちが作成した記事を紹介します。

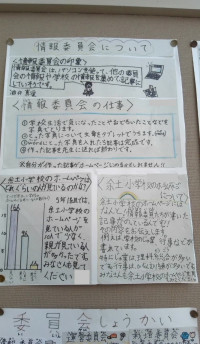

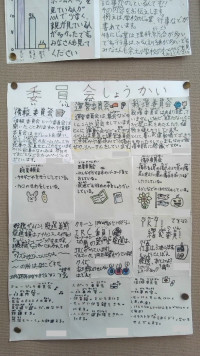

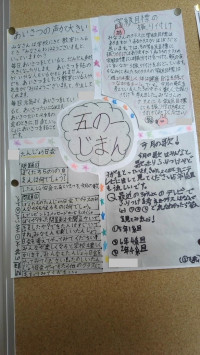

5年生は、国語の時間にポスターを作りました。5年1組が作ったものをいくつか紹介します。まずは、ぼくたちがつくった情報委員会のポスターです。仕事の内容と、5年1組のみんながどのくらいぼくたちの作ったホームページ見ているかを記事にしています。委員会のポスターもあります。たくさんの委員会の仕事の内容が分かりやすくまとめられています。最後に紹介するのは、クラスの自慢が書かれたポスターです。クラスの自慢は、あいさつの声が大きいことです。また5年1組では、今月の歌に振りをつけて、それを撮影し、お昼の校内放送で流しています。そのことを記事にしたのは、全校みんなにも踊ってほしいと考えたからです。

まずはこの写真を見てください(⌒∇⌒)。これは5年生が図工の授業で作るワイヤーアートです。100円ショップに売っている針金を使っていろいろな形をつくります。この作品はメリーゴーランドです。針金にも種類があります。硬い針金やや柔らかい針金、色が違う針金など様々です。ビー玉を使って針金で囲んで飾り付けるのは、とても良いアイデアだと思いました。みなさんも5年生になったらワイヤーアートを楽しんでみてくださいね。

余土っ子ルームの隣の階段に鮮やかな絵が飾られています。これは5年生が描いた「まだ見ぬ世界」と言う図工の作品です。素敵な絵がたくさんありますね。私がこの中では、夕日に向かってピースしている絵がお気に入りです。

掲示委員会の10月の委員会活動の様子です。掲示委員会は、掲示板の掲示物を夏から秋に変えていました。掲示板は学校の色々なところにあるので、何人かに分かれて活動をしていました。掲示物を作る人もいるそうです。

最近の情報委員会では、全校に向けてアンケートをとったり、取材をしたりして記事を作っています。タブレットアプリの紹介も予定しています。作った記事は、この記事のようにホームページに掲載されます。

余土小学校のホームページは、リニューアルされています。スマートフォンでも見やすくなったので、ぜひ見てください。

10月27日(金)3・4時間目の理科室です。5年生の子どもたちが、理科「流れる水のはたらき」で、「流れる水のはたらきで、石の形が変わるか。」を調べています。実験に使っているのは、生け花用のスポンジです。この実験では、スポンジが川原の石の代わりになっています。プラスチック容器に、スポンジを入れて水を入れ、ふたをして何度もふる作業を続けます。ふるという行為が、川の流れの速さや水量の大きさを表しています。

もともと3cm角のスポンジは、50回ふると角が少しとれてきました。さらに100回、150回とふると、小さく丸くなりました。流れる水には、川原の石をより小さく、角をけずり丸みをおびた形に変えるはたらきがあることが分かりました。実験結果は、写真と分かったことを入れて、タブレット端末にまとめました。

次の実験では、流水実験装置を用いて、流れる川の様子を再現します。川の流れは、周辺の土地の様子をどのように変えるのでしょうか?実験が楽しみです。

10月27日(金)3時間目の5年2組のみなさんです。秋晴れの気持ちのよい天気の中、「一粒の米」の石碑の前で行っている作業は、稲刈りです。5月から取り組んできたバケツ稲は、ついに収穫の日がやってきました。

種もみまきや土づくり、中干しにネットはりと、これまでにもたくさんの作業をしてきました。もちろん、日々の水やりや観察、観察記録もがんばりました。

そうして5か月。これまでのことを振り返りながらの稲刈りは、とても和やかなムードで進められていました。稲を刈ったり、ひもでまとめたり、心を込めて作業する中、「米作りの1年が分かってきたね。」、「農家の人の工夫や努力が分かるね。」など、たくさんの感想が聞こえてきました。

現在、稲わらを5年生の教室近くで、乾燥させているところです。この後は、脱穀・もみすり・精米などの作業が待っています。5年生のみなさん、もう少しで、おいしいお米が食べることができますね。丁寧に育てたお米は、どんな味がするのかな?感想をぜひ、教えてください。

今日(10/26)2年生は、体育館でおもちゃランドを開きました。お客さんとして1年生を招待して、たくさんの手作りおもちゃで遊んでもらいました。輪ゴムの力でひっくり返る「パッチンジャンプ」、紙コップと輪ゴムでつくった、飛び出す「ぴょんコップ」、うちわをつかって車を進める「ヨットカー」などなど、たくさんの遊び場ができていました。1年生に喜んでもらおうと、看板を作ったり、ルールを説明するポスターを作ったり、呼び込みをするプラカードを作ったり、2年生はたくさんの準備をしてきました。

1時間しっかりと遊んで、あっという間に振り返りの時間になりました。1年生からは「〇〇のコーナーが楽しかったよ!!」、2年生からは「ルールを上手に教えると1年生に楽しく遊んでもらえたよ。」など、たくさんの感想を聞くことができました。2年生のみなさん、これまでたくさんの準備がんばりましたね。「ありがとう。」のあいさつをして、別れる場面では、1年生と2年生が自然に、手を振り合うほほえましい場面も見ることができました。

10月26日(水)5・6時間目の家庭科室です。6年3組のみなさんが、ミシンを使って、ナップザックの製作を行っています。アイロンで折り目をつけたり、しつけ糸で縫ったりして、丁寧にミシン縫いをしていきました。

上糸や下糸のかけ方もばっちりで、5年生のころの経験を生かしている様子が分かりました。分からないところは、友達に聞いたり、説明書を読み返したり、少しずつ完成に近づいています。

6年生のみなさん、もうすぐ素敵なナップザックが完成しますね。できあがったら、いろいろな物を入れて生活に役立てていきましょう。お出かけに使うのもいいですね。