余土小学校のホームページは、春休み中も、毎日更新しています!!3学期に掲載できなかった内容を中心にお届けします。春休みは、6日目です。

3月の月目標は「学校を美しくしよう」でした。今月も、タブレット端末(ロイロノート)を使って、全校みんなにアンケートを呼び掛け、お昼の校内放送で1か月のふり返りを行いました。アンケートには、598人の子どもが参加してくれました。

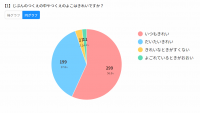

Q1「自分の机の中や机の横は、きれいですか?」

・いつもきれい299人(56.9%) ・だいたいきれい199人(37.8%)

・きれいなときが少ない17人(3.2%) ・よごれているときが多い11人(2.1%)

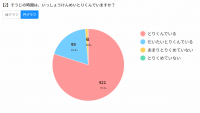

Q2「掃除の時間には、一生懸命取り組んでいますか?」

・取り組んでいる421人(79.9%) ・だいたい取り組んでいる99人(18.8%)

・あまり取り組めていない6人(1.1%) ・取り組めていない1人(0.2%)

Q3「自分の教室をきれいにするために、自分で進んで取り組んでいることはありますか?(落ちているごみを拾う。本やロッカーの上をきれいにしている。など)」

・取り組んでいる231人(46.4%) ・だいたい取り組んでいる159人(31.9%)

・あまり取り組めていない78人(15.7%) ・取り組めていない30人(6.0%)

Q2「掃除」については、アンケートに参加した98.7%の子どもが「取り組んでいる」「だいたい取り組んでいる」と回答しており、縦割り班で1~6年生が協力して学校を美しくしていることが分かります。掃除の時間には、6年生が下学年に優しく声を掛けている様子が、学校のあちこちで見られ、笑顔あふれる集団活動となっているようです。

Q1「自分の机の整理整頓」についても良好な結果ですが、Q3「自分で進んで取り組んでいることはありますか?」については、他の2項目よりも達成率が低い結果となりました。

今や世界のスーパースターである大谷翔平選手がごみを拾っている理由は、「人の幸運を拾っている」という考えからきているそうです。高校時代の作成した目標達成表に「運」の項目を設け、そのために必要なことの一つとして、「ごみ拾い」を書き込んだことがきっかけとのことでした。

アンケートQ3(落ちているごみを拾う)は、子どもたちにとって目が届きにくいことかもしれませんが、大谷選手のようにちょっと目線を変えて考えると、ごみ拾いも、本やロッカーの上の掃除も楽しくなるかもしれませんね。

金管バンド部でも、先日、大谷選手のことが話題となりました。わたしたちは、「あいさつ」「うがい」「楽器の手入れ」「上靴の整頓」「トイレのスリッパの点検」など、3~6年生のメンバーみんなで、声を掛け合いながら、がんばってきました。基礎練習・曲練習はもちろん、こうした毎日の積み重ねが、西日本大会の切符を手に入れるとういう幸運につながったとも話していたところです。

明日から新しい1年がスタートします。卒業生が残してくれた伝統を引き継ぎ、さらに一人ひとりができることも考え、今年も美しい学校づくりに取り組んでいきましょう。

(金管バンド部副顧問)

余土小学校のホームページは、春休み中も、毎日更新しています!!3学期に掲載できなかった内容を中心にお届けします。春休みは、5日目です。

スプリングコンサート追加公演~ミニコンサート~は、私たち金管バンド部の最後のステージでした。3月2日(土)の卒業公演から11日、再びステージへと戻りました。演奏を聴きに来てくれた、クラスの友達や余土っ子の仲間たち、そして多くの先生方の前で、前回の公演とはまた違ったにこにことした表情で、手作りのコンサートを開催することができました。

司会や曲紹介、楽器紹介でマイクを持つ子ども、楽器紹介でお気に入りの曲を演奏するメンバー、本当にリラックスして楽しむことができました。金管バンド部みんなで、♪愛の花・♪Paradise Has NO BORDER、アンコールの拍手もあり、♪シンクロBOM-BA₋YEと3曲を会場のみなさんに届けることができました。拍手や声援、すぐ近くに座っているみんなと一緒につくりあげたコンサートになりました。金管バンド部のメンバーも、聴きに来てくれたみんなも笑顔いっぱいで本当に素敵なひとときでした。コンサートの後も、「本当に楽しかった。」と何度も、何度も、話していました。

今年度の金管バンド部の活動は、全てがうまくいった、良いことばかりの1年でした。たくさんの音と音楽に出逢うことができた喜びをいつまでも忘れません。1年間活動を支えてくださったみなさん、ありがとうございました。

(金管バンド部 顧問・副顧問)

春は別れの季節です。余土小学校でも、3月29日(金)に離任式を行い、子どもたちが先生との別れを惜しみました。式では、8名の先生方一人ひとりからお言葉をいただきました。

児童代表の5年生が、異動・退職する教職員一人ひとりに感謝の気持ちを伝えました。そして、花束の贈呈の後、校歌を歌い、式を終えました。春の暖かい陽射しに囲まれ、大切なひとときを過ごすことができました。

異動・退職される皆様の新天地でのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

余土小学校のホームページは、春休み中も、毎日更新しています!!3学期に掲載できなかった内容を中心にお届けします。春休みは、3日目です。

今年度、最後の表彰です。

〇第35回読書感想画コンクール

・愛媛県優秀賞(5年女子)

・松山市優秀賞(6年女子他8名)

今年度もたくさんの表彰がありました。4月からも余土っ子のみなさんの、多方面での活躍を期待しています。

余土小学校のホームページは、春休み中も、毎日更新しています!!3学期に掲載できなかった内容を中心にお届けします。春休みは、2日目です。

3月8日(金)は、5・6年生の縄跳び集会でした。低学年の部・中学年の部に引き続き、スポーツ委員のみなさんの進行で長縄8の字跳びのクラスマッチを行いました。低学年の部は3分間、中学年は4分間、高学年の部は最も長い5分間のチャレンジです。

5年生の部は、1組306回・2組129回・3組78回・4組98回で、5年1組さんの優勝でした。5年1組のみなさんは、この縄跳び集会に向けて、中休み・昼休みと練習を積み重ねてきました。クラスの仲も深まり、チームワークも育ってきました。長縄にかける思いはどのクラスよりも強く、結果発表では、拍手と歓声で盛り上がっていました。

それを超えてきたのは、6年生の部の6年1組さんでした。結果は335回。最高学年の強さを見せることができました。2組265回・3組164回・4組300回で、高学年の部の総合優勝も、6年1組さん。笑顔いっぱいの仲間たち、卒業前の最高の思い出の一つとなりました。

昼休みの3日間で、全校6学年の縄跳び集会が終わりました。友達と声を掛け合ったり、クラスみんなで一つのことに取り組んだり、先生も一緒にがんばったり、集会当日だけでは見えない風景が、余土小学校のあちこちであったようです。スポーツ委員のみなさん、すばらしい集会をありがとう。

余土小学校のホームページは、春休み中も、毎日更新しています!!3学期に掲載できなかった内容を中心にお届けします。春休みは、1日目です。

3月13日(水)2時間目には、地区別児童会を行いました。3月には6年生が卒業、4月から1~5年生がそれぞれ新しい学年に進級するということで、たくさんのことを話し合いました。新6年生の中から、会長・副会長・黒板書記・ノート記録を選出したり、通学班の新しい班長・副班長を決めたり、顔ぶれが少し変わりました。自転車の乗り方や夕方の帰宅時刻など、春休みに気を付けることも話し合いました。

この日は、全校集団下校でしたが、新しい班長さんが先頭に並び、後ろに並ぶ6年生に見守られながら下校してみました。どの班も安全に下校していてとても安心しました。

余土小学校の1~5年生のみなさん、今日から春休みですね。家庭や校外での生活に気を付け、4月も元気に登校してくださいね。6年生のみなさんも、中学校の新しい生活に向け、準備をしてください。全校のみなさん、よい春休みを!!

修業式を行いました。各学年・1組の代表のみなさんに、修了証を手渡しました。

児童の言葉(1年生代表7名)

「わたしは、きゅうしょくとうばんで、おかずをおさらにもりつけるのがたのしくて、がんばりました。きょうしつで、みんなとたべるのもたのしくて、とてもおいしかったです。きゅうしょくをたべたあと、しょっきをじょうずにかたづけることができてうれしかったです。」

「わたしは、とびばこがとべるようになりました。はじめこわくてとぶのがいやでしたが、れんしゅうしてたのしくなりました。もっとれんしゅうして、うまくなりたいです。」

「わたしは、うたがうまくなりました。さいしょはかしもおぼえられなくて、うたえませんでした。けれどなんかいもれんしゅうしたら、じょうずになりました。つぎのもくひょうは、6年生のようにきれいなこえでうたうことです。」

「ぼくはけいさんカードがとくいになりました。さいしょは、よくまちがってばかりだったけれど、まい日つづけて、すらすらできるようになりました。2年生でもさんすうをがんばります。」

「わたしは、音がくが大すきです。みんなとたのしくけんばんハーモニカのれんしゅうをしたので、じょうずにひけるようになりました。2年生では、もっとむずかしい音がくにちょうせんしたいです。」

「ぼくができるようになったことは、いろいろな本をじぶんでえらべるようになったことです。さいしょは、先生にえらんでもらっていましたが、本をよんでいくうちに、すきな本が見つかってじぶんでえらべるようになりました。いろいろなしゅるいの本をたのしくよめるようになってよかったです。」

「わたしができるようになったことは、生かつかのけん玉です。まい日、やすみじかんにれんしゅうをしました。玉を大ざらに1回でのせられるようになって、うれしかったです。2年生になってもがんばっていきます。」

※余土小学校のホームページは、春休み中、毎日更新しています。時間があるときにぜひご覧ください。

1組の卒業式をしました。プログラムは、次のとおりです。

① はじめのことば ② きらきらぼし ③ よど小1くみ

④ てぶくろ ⑤ うた ⑥ ソーラン節

⑦ ゲーム ⑧ 思い出のアルバム ⑨ 6年生から

⑩ おわりのことば

花のアーチにプログラムの看板、手作りのプレゼントに余土っ子ルームいっぱいの色とりどりの飾り付け、6年生のみんなのことを思って、1組みんなと先生たちで準備をしてきました。椅子をたくさん並べて、みんなでお祝いの卒業式、会場の雰囲気もすてきでした。校長先生や教頭先生もお祝いに来ていただき、和やかな雰囲気で、卒業式がスタートしました。

歌や劇、ソーラン節にゲームと、どれも1年の学習の成果を振り返る懐かしいものばかりでした。式の最後には、在校生から6年生のみんなへ、心を込めて花束とメッセージカードを贈りました。6年生のみんなからも一人ひとりメッセージをもらい、少し寂しい気持ちにもなりました。

集合写真でにっこりと笑顔。1組みんなの笑顔の写真は、今日一日みんなで過ごした大切な宝物になりますね。素敵な1組卒業式、また一つ大きな思い出ができました。

「門出の言葉」

未来に向かって、今、旅立つわたしたち。春の光につつまれて、わたしたち140名は、この余土小学校を卒業します。

在校生のみなさん、余土小学校のバトンをみなさんにたくします。「やさしく かしこく たくましく」の校訓のもと、一人ひとりが自分のよさを生かし、みんなで力を合わせて、夢と笑顔いっぱいの余土小学校を築いてください。

助け合い、励まし合い、共にすごした6年間。

大きなランドセルに、夢と希望をいっぱいつめこんだ入学式。余土の魅力を知り、余土のまちが大好きになったまちたんけん。人々の生活にとって、やさしい環境は何かと考えた「共に生きよう」。班で力を合わせて、ゴールを目指した、集団宿泊活動でのオリエンテーリング。戦争の恐ろしさを知り、平和を祈った修学旅行。仲間と協力し、最後までやりきった運動会。全校で、美しい音色を奏でた校内音楽会。自分たちの夢を形にした卒業制作ベンチ作り。

入学してから6年間、いつもそばには仲間がいた。

感動を分かち合い、絆を深めたすてきな仲間。元気を、勇気を、やさしさをくれた大切な仲間。

仲間がいたから笑顔になった。

自分を信じて、仲間を信じて、明日という未来に向かって、仲間と共に学び見つめた自分らしい生き方を大切にしたい。今のこの自分を、そして、わたしたちの余土小学校を。

優しく見守ってくださった地域の皆さん、教え導いてくださった先生方、お世話になりました。大きな愛で、育ててくれた大切な家族、相談にのってくれてありがとう。いつも、味方でいてくれてありがとう。温かく包んでくれてありがとう。一人じゃないって思えました。わたしたちを支えてくださったすべての方々に、感謝の気持ちを心から伝えたい。ありがとうございました。

わたしたちは、進みます。自分を信じて、夢に向かって一歩。明日へ向かって一歩。

余土小学校で過ごしたすばらしい日々。大切な余土小学校、思い出いっぱいの余土小学校。

ありがとう余土小学校。

「あなたの町の学校も『夢みる小学校』なのです。」

映画「夢みる小学校」の続きの物語には、こんな素敵なメッセージがそっと添えられていました。夢みる余土小プロジェクト「『卒業記念のベンチ』を作ろうプロジェクト」をきっかけに実現したオオタ ヴィン監督との交流。そのお礼にと、今回この物語をプレゼントしていただきました。3/15は、映画の上映会。6年生はみんな笑顔で上映会場に集まってきました。

映画には、夢みる小学校を卒業した子どもたちが、中学校で3年間を過ごす様子が描かれています。そこには演劇のプロジェクトをはじめ、自分で悩み考え、夢を実現する中学生一人ひとりの生き生きとした姿が収められていました。

映画の中には、私たち余土小学校のベンチ作りの取組も紹介されていました。子どもたちは、友達とぱっと目を合わせ、あんなこともこんなこともあったねと、活動を振り返っていました。余土小学校も「夢みる小学校」だった実感した瞬間でもありました。

校長先生の「映画『夢みる小学校』のように、子どもたちが『自分でしたいことに挑戦できる。』そんな余土小学校にしたいんです。」という言葉をきっかけに始まった6年生の「『卒業記念のベンチ』を作ろうプロジェクト」。6月には、映画上映会、そして夢みる余土小ポストを設置。全校みんなからたくさんのアイデアが集まりました。10月、6年生を中心に、ベンチづくりを計画。アイデアスケッチ、そして組み立て、少しずつ形が見えてきました。11月には、監督さんと出逢いました。1月の仕上げのペンキ塗りでは、テレビ局の取材もありました。監督さん、ベンチ作りをサポートしていただいた業者のみなさん、計画を支えてくださったPTAのみなさん、友達や先生。多くの人々と交流して、子どもたちの思いのつまった8つのベンチが形となりました。

3月、卒業記念のベンチは、余土小学校のみんなに、地域のみなさんのもとに届けられました。学校のランチルームでも、市役所の支所でも、公民館でも、ベンチに座る子どもからも大人からも、たくさん話し声が聞こえてきました。人と人が出逢う素敵なベンチになりました。座ると笑顔も元気もあふれます。

映画には、卒業式を自分たちで作り上げる中学生の姿も描かれていました。6年生もいろいろな思いが重なったことと思います。

「自分でしっかりと考えてみてください。」、「やりたいことをしっかりと見つけてください。」

映画の上映会は、校長先生のこんな言葉で、締めくくられました。6年生は、今日(3/22)に卒業の日を迎えます。夢は、始まったばかりです。6年生のみなさん、小学校でのこの素晴らしい取組を中学校につなぎ、「夢みる中学校」をわたしたちの町につくってください。余土小学校の卒業、おめでとうございます。

※余土小学校卒業証書授与式は、「『卒業記念のベンチ』を作ろうプロジェクト」の様子と併せて、本日、テレビ愛媛のニュースで放送されることになっています。チャンネルを合わせて、ぜひご覧ください。

※卒業証書授与式の様子は、明日(3/23)のホームぺージに掲載しています。