5・6年生の情報委員会の子どもたちが、日々の生活の中で発見したことを記事にしています。写真や原稿は、できるだけ子どもたちが作成したままで、校正を控えていますので、ご理解ください。情報委員会の活動をぜひ、ご覧ください。

【情報委員会通信 第18号】

今週は、11・12月に5・6年生の情報委員会の子どもたちが作成した記事を紹介します。

5年理科「電磁石」

5年生の理科では、「電流のはたらき」の学習が始まりました。銅線をぐるぐる巻いてコイルを作ったり、その中に鉄のしんを入れて電磁石にしたり、実験セットを組み立てながら、活動をしています。小さな部品があったり、細かな作業があったりして大変ですが、みんな真剣にがんばっています。

最後には、磁石と電磁石を組み合わせてモーターを作り、車を作る予定になっています。完成が楽しみです。

6年理科「地層」

6年生は、地層について勉強しています。地層には、水の力でできるもの、火山の力でできるものの2種類があります。

水でできる地層の粒には、れき・砂・どろの3つがあります。粒のサイズによって呼び方が違います。直径2㎜以上が「れき」で、直径2㎜~0.06㎜が「砂」で、直径0.06㎜以下が「どろ」です。

この上の写真は、一番左の2つがれきからできた「れき岩」で、真ん中の2つが砂からできた「砂岩」で、一番右の2つがどろからできた「でい岩」です。

第18号の最後に、情報委員6年生2人の卒業に向けた今の思いを掲載します。

「私たち6年生は、卒業式と来年入学する新一年生の入学のお祝いに向けてパンジーを育てています。日替わりで花の水やりをしたり、花柄つみをしたり、毎日の植物の成長を楽しんでいます。学級みんなの集合写真や個人写真、クラブや委員会など、卒業アルバムの写真撮影も始まりました。少しずつ卒業に近づいています。」(6年女子)

「2学期の6年生は、運動会や音楽会などの行事を、余土小学校の中心としてがんばってきました。夢みる小学校でのベンチ作りや映画監督さんとの交流を通して、自分のしたいことや将来の夢についても考えるようになりました。たくさんのことに一生懸命取り組んだ2学期がもうすぐ終わります。3学期は、卒業式に向けて進んでいく3か月です。卒業式に向けての練習も始まると思います。中学校にいる先輩たちのようにかっこいい姿で、卒業まで走り続けられるように、3学期もがんばろうと思います。」(6年女子)

※余土小学校のホームページは、冬休みも毎日更新しています。時間があるときに、ぜひご覧ください。

「みなさんこんにちは、学校をよりよくするために働いている委員会、運営委員会からのお知らせです。来週月曜日から、あいさつウィークを始めます。『よ・ど・よ・い・こ』なら、寒い日も大きな声であいさつができると思います。」

これは、12月8日(金)のお昼の校内放送で、全校のみんなに呼び掛けられたあいさつ運動に関する内容です。放送は、次のように続きました。

「月曜日の朝から運営委員会と6年生の仲間が北門と正門の前に立ってあいさつをするので、気持ちのよいあいさつをしてください。」

「休み時間には、うでに『あいさつ隊』と書かれたわんしょうをつけている人に、上手にあいさつをしてください。」

「室内・室外、その場所にあったあいさつができる人は、『あいさつマスター』です。『あいさつマスター』が増えれば、余土小学校は元気で明るい学校になります。あいさつ運動の期間は、月曜日から金曜日までです。元気なあいさつをよろしくお願いします。」

12月11日(月)からスタートしたあいさつ運動。1日目終了後、あいさつ運動に参加した子どもが集まって振り返りをしたそうです。写真は、2日目の様子です。6年生の子ども100名近くがあいさつ隊として参加しました。この日は、「あいさつを元気いっぱいできるようにしよう。」、「目を見てあいさつをしよう。」を目標に取り組みました。

いつもよりも、そして前日の月曜日よりも活気のある正門と北門、笑顔であいさつを交わす子どもたちの笑顔が印象的でした。曇り空の朝でしたが、心が何だか晴れやかになりました。「あいさつもできる『よ・ど・よ・い・こ』になろう!!」と、子どもたちとともに、がんばっているところです。

※余土小学校のホームページは、冬休みも毎日更新しています。時間があるときに、ぜひご覧ください。

12月11日(月)5・6時間目の理科室です。6年2組の子どもたちが、理科「水溶液の性質」のまとめの実験を進めています。学習問題は、「4つの試験管には、食塩水・うすい塩酸・うすいアンモニア水・炭酸水のどの水溶液が入っているだろう。」です。これまでは、試験管それぞれにどの水溶液が入っているのかが分かったうえでの実験でしたが、今回は分かりません。実験方法もグループみんなで考えます。

「炭酸水は、見た目で分かるから、最初にリトマス紙を使って酸性・中性・アルカリ性に分けると、食塩水(中性)・塩酸(酸性)・アンモニア(アルカリ性)が見分けられると思う。」や「水を蒸発させると固体が出てくるのは食塩水で、鉄を溶かすのは塩酸で、残りがアンモニア水になるんじゃないかな?」など、子どもたちは、これまでの学習を振り返りながら活動を進めました。

実験の記録は、タブレット端末を使って行いました。写真や動画を撮ったり、結果やその考察を、ロイロノートを使って表や言葉でまとめたり、レポートとして提出します。どの班も、だれが見ても分かりやすい実験記録となっていて感心しました。

6年生のみなさん、2学期もたくさんの観察・実験に取り組んできましたね。理科の授業は楽しかったでしょうか?3学期も共に、学習問題を解決していきましょう。

※余土小学校のホームページは、冬休みも毎日更新しています。時間があるときに、ぜひご覧ください。

今日(12/6)は、今学期、最後のクラブ活動でした。科学クラブでは、プラ板づくりを行いました。プラ板とは、「ポリスチレン」と呼ばれる合成樹脂の透明なプラスチックの板で、オーブントースターで熱すると4分の1ほどの大きさになります。先に穴をあけておくと、後でリングを付けて、キーホルダーにすることもできます。

今回の活動では、完成直前、熱するまでの下準備をしました。子どもたちが思い思いの絵を描いたり、持ってきたイラストを写したり、世界でたった一つのアクセサリーにしようとがんばっていました。プラ板の絵は、1月のクラブまでに仕上げることになっています。

2学期も楽しい科学クラブの活動になりました。3学期の活動もお楽しみに。

※余土小学校のホームページは、冬休みも毎日更新しています。時間があるときに、ぜひご覧ください。

12月になり、余土小学校でも、歯科衛生士さんによる歯みがき巡回指導が始まりました。下の写真は、2年生(12/6)の様子です。虫歯の原因や虫歯の予防方法など、歯や口腔の健康づくりに必要なことを教わりました。

歯科衛生士さんに、歯みがきの判定、AA(とてもきれい)・A(きれい)・B(もう少し)・C(がんばろう)をつけていただきました。正しい歯みがきの方法を学び、子どもたちは、日ごろの自分の健康づくりについてふり返ることができたようです。

「今日の給食の後の歯みがきからがんばってみよう。」、「歯みがきを1日3回、忘れずがんばろう。」など、子どもたちは、たくさんのめあてができたようです。

※余土小学校のホームページは、冬休みも毎日更新しています。時間があるときに、ぜひご覧ください。

「おはようございます。今日は、1年生のみなさんといっしょに『夢の世界を』を歌うために来ました。まずは、上手に歌うためのポイントを言うのでよく聞いてください。」

これは、12月6日(木)、朝の会の1年1組の様子です。6年1組の子どもたち11名が、1年生の子どもたちと、歌を通して交流をしていました。

「①歌い始めの部分から、やさしい声で歌い始めましょう。」

「②前半は、とぎれとぎれにならないように、なるべく音をつないでからなめらかに歌いましょう。」

「③さびの『さあ~』のところの前で、たくさん息を吸って、目も口も大きく開けて歌いましょう。」

「今から、ぼくたちが1番を歌うので聞いてください。」

6年生の美しい歌声に、1年生の子どもたちは、うっとりと聞き入っていました。

「次は、いっしょに歌ってみましょう。近くにいる6年生の声をまねしながら歌ってみてください。」

1年生の歌声は、いつもとずいぶん違っているようです。学級担任の先生からは、

「『さあ~』のところからは、いつも元気な声になりすぎていて、優しくは歌えていなかったけど、6年生の歌声を聞いて、歌うこつが分かったね。」

といったお話もありました。

自分たちのしていることが、だれかの役に立っていることが分かったり、良い影響となって相手が変容していくことを感じられたり、6年生の子どもたちにとって、やりがいや達成感を味わえる瞬間になったことと思います。

朝の会の交流は、6年生からの、次のようなお話で幕を閉じました。

「これからも、いろいろな歌を、みんなで楽しく歌ってくださいね。また、いっしょに歌いましょう。」

短い10分間の交流でしたが、価値ある異学年交流の場であったと思います。

※1年生と6年生のペア学級全てで、このような交流を進めています。

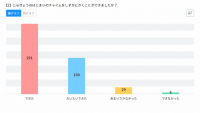

「学校をよりよくするために働いている委員会、運営委員会からのお知らせです。11月の月目標『静かにすばやく行動しよう』のアンケート結果を報告します。アンケートに協力してくれた人は、476人でした。ご協力ありがとうございました。」

これは、お昼の校内放送の様子です。毎月の月目標のふり返りは、ロイロノートのアンケート機能を使って行っています。その集計結果と、その分析を呼び掛けているのは、運営委員会のみなさんです。

① 音楽集会など、全校や学年が集まるとき、静かに集まることはできましたか。

「できた」・・・336人(全体の70.6%)

② 授業の始まりのチャイムを静かに聞くことができましたか。

「できた」・・・291人(全体の61.1%)

③ 家に帰る時刻(午後5時)を守ることができましたか?

「できた」・・・365人(全体の76.7%)

放送は、次のように続きます。

「回答してくれた人は、今までで一番多い結果となりました。(拍手)『静かに集まること』、『授業開始のチャイムを静かに聞くこと』、『午後5時までに家に帰ること』、この3つの質問とも、『できた』と答えた人が多かったです。特に、『午後5時までに家に帰ること』は、476人のうち、365人が『できた』と答えています。『自分の命』や『学校のきまり』を守ろうとする人がたくさんいることが分かりました。12月も静かにすばやく行動することを続けていきましょう。」

放送では、子どもたちの自由記述欄の紹介もあります。

「自由記述欄を紹介します。『私は、1・2・3年生のお手本だし、4月からは、5年生になるからずっと目標を守ることができるようにがんばります。(4年女子)』、5年生になっても続けられるように応援しています。『今月の月目標は、いいなと思いました。月目標でなくても高学年として当たり前にできるようになりたいです。そして未来には、今の6年生のような最高学年になりたいです。(5年女子)』、月目標を良いと思ってくれてとてもうれしかったです。来年もがんばってください。これで、運営委員会からのお知らせを終わります。」

このように、余土小学校では、月目標とそのふり返りを大切にしています。より良い学校にするために、子どもたちと共に、取り組んでいるところです。12月の月目標は、「身の回りの整理整とんをしよう。」です。その月にあった目標を守る大切さを、子どもたちに伝えていきたいと思っています。

Q What is your favorite memory?

A My favorite memory is the 〇〇〇〇.

12月1日(金)4時間目の6年3組のみなさんの様子です。ALTと交流しながら外国語科Lesson9「My favorite memory~思い出を絵本にしよう。」の学習をしていました。この単元では、entrance ceremony(入学式)やschool trip(修学旅行)、music festival(音楽会)など、学校行事の英語ができてきます。子どもたちは、ALTの発音に近づけようとがんばったり、一定のリズムに英単語や英文を乗せて発音するチャンツを楽しんだりしながら、どんどん英語に親しんでいました。覚えた表現を活用する場面では、「あなたのお気に入りの学校行事は何ですこのか?」、「私のお気に入りの学校行事は、〇〇〇〇(ハイキング・キャンプ・文化祭など)ですと、ペアを変えながら英会話をしていました。

My favorite memory is the school trip(修学旅行). I went to(宮島).I saw(原爆ドーム).I ate(お好み焼き).I enjoyed(テーマパーク).という風に、これからの学習では、話題をどんどんと広げて、短い英文を作る予定になっているそうです。絵本にまとめる活動もあるそうです。

教科書の巻末には、たくさんの英単語や連語が掲載されていました。3年生からの4年間の外国語の学習で、様々なことが身に付いているようです。