愛媛県での感染者数が連日20人を超える中、年末年始に県外の親戚や帰省した家族との会合等により、感染者となった事例が多くあるとのことです。

親戚づきあいや家族の帰省は大切な交流であり、そのような会合等に参加した子どもを必ず休ませなければならないというものではありません。しかし、感染拡大の兆しが見えていることをご理解いただきまして、子どもが会合等へ参加したことによって、感染について不安のある時は、遠慮なく学校を休ませてください。この場合は、出席停止となりますので、学校まで連絡してください。

なお、出席する際は、マスクの着用、手洗い、手指消毒など、感染予防対策の一層の徹底をお願いします。また、発熱や咳、のどの痛みのある場合は、速やかに病院等の医療機関に相談し、医師の指示を受けるとともに、会話や人との接触を極力控えるようお願いします。

令和3年1月4日に、愛媛県知事から、次のようなメッセージが発出されましたのでお知らせします。

【年始における新型コロナウイルス感染症対策の注意事項】

飲酒を伴う会食は、大きな声での会話等になりがちのため、特に気を付けるべきことですが、飲食店での会食だけではなく、自宅でのホームパーティー、カラオケ等の場所であっても、同様に感染リスクがあり、県内での感染事例が発生していることにもご注意いただきますようお願いいたします。

今日は、スポーツ委員会の活動を紹介します。

スポーツ委員会は、全校のみんなが楽しく運動したり遊んだりできるように活動しています。毎朝の体育館の窓開けや運動場のトンボ引きに加え、委員会の時間には、ボールの空気を入れたり体育倉庫の整備をしたりしています。全校のみんなが思いっきり運動できるのも、スポーツ委員のみなさんのがんばりのおかげです。

第3学期には、中休みや昼休みを使ったミニスポーツ大会を計画中です。「運動が楽しい」と思う子どもがどんどん増えています。スポーツ委員のみなさんありがとう!!

今日は、掲示委員会の活動を紹介します。

掲示委員会は、掲示物の作成やお知らせポスターの掲示などの活動を行っています。特に、掲示物の作成では、季節にあったたくさんの掲示物を作成し、全校のみんなを楽しませています。

かわいくて手のこんだ掲示物を見て、子どもたちも季節の移り変わりを楽しんでいるようです。春・夏・秋・冬と学校を美しく飾ってくれています。第3学期もよろしくお願いします。

今日は、栽培委員会の活動を紹介します。

現在、校内では、各学年でたくさんの花を育てています。サクラソウやパンジー、チューリップ・・・など、毎日の水やりをがんばり、春の準備を進めているところです。

そんな栽培活動を支えるのは、栽培委員のみなさんです。土作りやプランターの整理・整頓に加え、除草や肥料やりの活動も行っています。各学年に向けて水やりの声かけを行い、余土小学校がきれいな花でいっぱいになるよう活動しています。

生き物を育てるという大切な役割を、栽培委員会のみなさんは担っています。たくさんの作業がありますが、全校のみんなのために、これからもがんばってください。

今日は、運営委員会の活動を紹介します。

運営委員会は、集会活動の企画・運営や全校の代表者で話し合う代表委員会の運営を中心に活動しています。1学期の色決め集会、2学期の運動会の開・閉会式についても一生懸命に活動しており、児童会活動の中核を担っています。

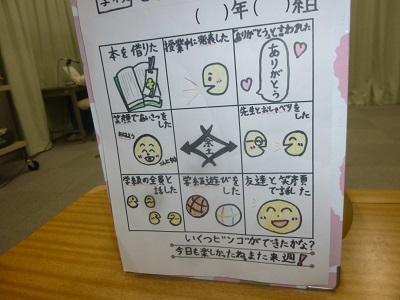

今年度は、新型コロナウイルス感染症への対応のため、なかなか集会活動を行うことができませんが、みんなが参加できる活動にしようと、給食の時間にテレビ放送で、ミニ集会「ハッピービンゴ作戦」を行いました。

あいさつや友達との会話、学級遊びなど、様々な観点を楽しく振り返ることのできる楽しいビンゴ大会でした。久しぶりの集会に、全校の子どもたちも大喜びでした。

運営委員のみなさん、日頃から児童会の中心としてがんばっていますね。3学期も、5年生から6年生へのバトンの引き継ぎをしっかりとお願いします。

今日は、飼育委員会の活動を紹介します。

飼育委員は、ウサギの世話をしています。ウサギ小屋は、中庭の一角にあるとても大きな場所です。昼休みを使って活動しますが、エサの食べ残しやフンの処理をしたり、ウサギに水やエサを与えたりしています。生き物に愛情をもって接する姿にいつも感心します。

飼育委員のみなさんが、毎日世話をしてくれているおかげで、小さな学年の子どもたちが楽しくウサギを見ることができます。冬の時期になり、ウサギの活動も少なめですが、元気に活動し始める春には、ウサギと触れ合う機会を設けることを計画しています。これからも、しっかりと世話をがんばっていきましょう。

今日は、情報委員会の活動を紹介します。

情報委員会は、昼休みのパソコン室のお世話をしています。昼休みのパソコン室には、パソコンの好きな子どもたちがやってきます。イラストを描いたり、簡単なゲームをしたり、調べ学習をしたりして、様々な活用をしています。でも、たまにパソコンが止まったり、操作の仕方が分からなかったり・・・そんなときは、情報委員の子どもの出番です。

「こう使うといいよ。」「上手に操作できているね。」など、上手な声かけで、みんなが楽しくパソコンを使うことができます。情報委員のみなさんは、まるで先生のようです。

さて、パソコン室には、最近、話題のプログラミングの本も展示されています。余土小学校では、タブレットパソコンが一人一台導入されるなど、情報化が進んでいます。子どもたちの活用能力は、目を見張るものがあります。私たち教職員も負けないように活用していきます。

新年 あけまして おめでとうございます 令和3年度元旦

昨年は、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。コロナ禍の中、保護者・地域の皆様に支えられていることを実感した1年でした。

2021年も「自ら学び 心豊かで たくましい 余土っ子の育成」を目指して、教職員一同力を合わせて精いっぱい取り組んでまいります。変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

新年にあたり、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

(写真は、1年生のたこあげの様子です。)

今日は、給食委員会の活動を紹介します。

給食委員会は、主に3つの仕事を受けもっています。1つ目の仕事は、給食のはじめの給食健康観察カードの受け取りです。健康観察の様子をチェックして、サインを記入します。2つ目の仕事は、献立紹介です。昼の校内放送で、今日の献立に関する豆知識を紹介します。3つ目の仕事は、ランチルームにある栄養黒板の記入です。明日の給食に使われる食材を赤・黄・緑のグループに分けて掲示します。

全校みんなが、給食をおいしくいただけるように工夫して活動しています。1月には、給食感謝集会を予定しています。集会に向けて、準備を進めているところです。