「わたしのうちはあそこだ!」、「ぼくのお父さんが作った橋が見える!」

この感動の声は、校舎の屋上に集まった余土小学校2年生のみんなの様子です。「屋上に上がって余土のまちを眺めてみたい。」、そんな子どもたちの夢が叶った瞬間でもありました。背伸びしてみたり、遠くの誰かに手をふってみたり、楽しい時間はあっという間に過ぎていきます。

「シャボン玉が楽しかった。」、そんなつぶやきもたくさん聞くことができました。シャボン玉の丸い玉がパチンと割れるまでずっとずっと眺める子ども、何度も何度もシャボン玉を飛ばす子ども、心に残る1ページとなりました。

「今日が楽しい、明日も行きたい学校」への取組は、少しずつ歩みを進めています。

始業式の日に、校長先生から2~6年生のみんなに配られたアンケートには、子どもたちからの夢がたくさん書かれていたそうです。余土小学校「夢プロジェクト部会」は、子どもたちの夢を支えていく活動を進めています。小さな夢も、大きな夢も応援して、子どもたちの世界が広がることを願っています。

夢の実現!!そんな場面を、ホームページでもお知らせしていきたいと思います。

「先生、おはようございます。」と、あいさつを交わす声が、1年生の教室から聞こえてきました。中庭でも元気な声が聞こえてくるなと、のぞいてみると、1年生のみなさんが水やりをがんばっていました。5月2日(木)の朝の様子です。

「見て見て、アサガオの葉っぱが出ているよ。」、「私のは3つ。」、「ぼくは4つ。」と、とても楽しそうに話しています。「緑色だね。」、「おもしろい形をしているね。」と、1年生のみなさんは、たくさんの発見をしていました。

「花が咲くのはいつごろかな?」、そんな声も聞こえてきました。1年生のみなさん、これからも水やりがんばってくださいね。アサガオの花が咲くころ、みなさんはどんな風に成長しているかな?みなさんの成長も、アサガオの成長も楽しみにしています。

4月の生活目標は、「気持ちのよいあいさつをしよう。」でした。今年度も、ロイロノートのアンケート機能を使って、子どもたちと1月のふり返りを行いました。

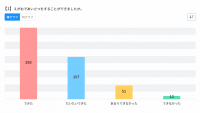

Q1 笑顔であいさつをすることができましたか?

〇 できた 265人(54.6%) 〇 だいたいできた 157人(32.4%)

〇 あまりできなかった 51名(10.5%) 〇 できなかった 12名( 2.5%)

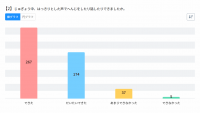

Q2 授業中、はっきりとした声で返事をしたり、話したりできましたか?

〇 できた 267人(55.3%) 〇 だいたいできた 174人(36.0%)

〇 あまりできなかった 37人( 7.7%) 〇 できなかった 5人( 1.0%)

Q3 地域の人に気持ちのよいあいさつができましたか?

〇 できた 319人(66.5%) 〇 だいたいできた 121人(25.1%)

〇 あまりできなかった 30人( 6.2%) 〇 できなかった 11人( 2.3%)

今回は、2~6年生のうち485人が回答してくれました。

アンケートをみると、どの項目も「できた」「だいたいできた」が80%を超え、概ね良好な状況にあります。地域の人へのあいさつは、90%を超えていることは、私たちにとってうれしい点でした。職員室でも話題になっていましたし、登校指導に立っていても、一緒に登校してくださっている地域の人へのあいさつはすばらしいと感じていたところです。

自由記述欄には、こんなことが書かれていました。

〇私は、あいさつをすると、相手が笑顔になれると思っているので、相手の目をはっきり見て、大きく声を出すように心掛けています。

〇朝、登校したり下校したりするとき、近所の方があいさつなどをしてくれているので、ちゃんと、その人の顔を見て気持ちのよいあいさつをしたいと思っています。学校でも先生などにちゃんとあいさつをしたいです。

コメントには、子どもたちの思いがあふれていました。あいさつを、子どもたちと共にがんばりたいとの思いを強くしました。その他にも、目を見てあいさつをする、大きな声であいさつをする、笑顔であいさつをするなど、あいさつのポイントがたくさん書かれていました。子どもたちも、めあてをもってあいさつをしていることが分かりました。5月からは新しい生活目標「時刻を守って行動しよう」になりますが、学校、家庭、地域であいさつを交わし、余土地域が笑顔つながる地域となるよう、余土小学校みんなでがんばっていきたいと思っています。

「1・2・3・4」と、準備運動の元気な声が運動場から聞こえてきました。4月26日(金)4時間目の運動場です。3年3組のみなさんが体育の授業を、先生といっしょにがんばっています。

今日は、楽しみにしていた「かけっこ・リレー」、今日のめあては、バトンパスが上手になることです。まずは、バトンを持たないでリレーをしました。1チーム10人でトラックを走って、体をしっかりと温めました。「がんばれー!」と、子どもたちの声、「がんばったみんなに拍手」と、先生の声。見ている私も心が温かくなりました。

次は、バトンの受け渡しの練習です。去年の運動会でリレーの選手だった2人がお手本となって、先生が丁寧に説明をしていきます。「うん、うん、分かった。」と納得の子どもたち。縦一列に並んで、バトンをつないでみました。

「バトンを持って走るのが楽しみ!」と、子どもたちは、次への目標がすでにできているようです。

おなかもすいて、給食へと急ぐ3年3組のみなさん。いっぱい動いて、今日の給食はとてもおいしかったことでしょう。

4月24日(木)から、1年生と6年生の顔合わせが始まりました。同じ色別グループ・縦割り班の担当するお兄さん、お姉さんから「6年〇組の~です。よろしくね。」とあいさつを受け、1年生も上手に自分の名前を言うことができました。もっと仲良くなろうと、6年生はたくさんお話の準備をしていました。「好きな色は何?」や「好きな食べ物は?」といった質問に、1年生もしだいに笑顔になってきて、安心して話すことができるようになりました。少しずつ仲良くなってきています。

活動の最後には、手を振って別れたり、「学校は慣れた?」と6年生が優しく声をかけたり、ほほえましい場面も見られました。和やかな交流の時間になりました。

※写真は、6年1組と1年1組の交流の様子です。

今日(4/24)の2時間目に1年生は、土づくりをしました。あいにくの天気で、屋根のある通路での作業でしたが、みんな先生のお話をよく聞いて、活動することができました。1年生は、一人一鉢栽培でアサガオを育てます。青いプラスチックの鉢に、土を半分まで入れて、肥料をまいてしっかり土を混ぜます。そして、残り半分の土を鉢の上まで入れて、土づくりは完成です。

「〇〇先生、土はこれぐらいでいいの?」、「〇〇先生、肥料はどれぐらい混ぜるの?」と、することを丁寧に確かめる様子に、「アサガオを大切に育てたい。」との思いを感じることができました。入学式からおよそ2週間、学級担任の先生と会話も、笑顔でできるようになってきました。「早く植えたいね。」、「どんな色の花が咲くのかな?」そんな会話も聞こえてきました。1年生のみなさん、種を植えたら水やりもしっかりがんばってくださいね。芽が出たら、クラスのみんなで観察をしましょうね。

「あのランプは、ゆれがだんだんおさまってきている。しかし、1往復する時間はいつも同じようだ。」

これは、ガリレオ・ガリレイが1583年に発見したふりこの法則です。そのきっかけは、イタリアのピサの斜塔にある天井のランプのゆれからだそうです。

1往復の時間を変えるのは、ふりこのふれ幅か?おもりの重さか?それともふりこの長さなのか?子どもたちは、「ガリレオ・ガリレイの発見を、自分たちの実験で再現したい!!」という思いをもって、学習を進めてきました。条件を整えながら3つの実験をして、ついにふりこの法則を発見!!ふりこが1往復する時間は、ふりこの長さによって決まることが分かりました。

ふりこの長さが長いと1往復の時間は長くなり、短いと1往復の時間は短くなります。単元の最後には、2m30cmのふりこを使って、1往復の時間を測ってみました。1往復はおよそ3秒だということが分かりました。最後まで目を輝かせて、実験に取り組む5年生!!素晴らしい5年の最初の単元のスタートでした。

4月23日(火)の昼休みに、代表委員会を行いました。代表委員会は、5・6年生の運営委員会の子どもたちが進行する話合い活動で、4~6年生の各学級の代表者と各委員会の委員長が集まって、全校みんなのために提案された議題について意見を出し合います。

第1回の今回の議題は、「1年生を迎える会の集会名を決めよう。」です。「余土小学校に入学した1年生が楽しく学校生活を送ることができるような集会の名前を考えたいと思ったから」という提案理由のもと、各学級から事前に出された集会名を比べました。

「1年生のみんなが分かりやすい言葉がいい。」や「『ようこそ』は、歓迎している感じがする。」、「『やっほー』という呼び掛けがいいね。」など、たくさんの思いを伝え合いました。近くのみんなと「おにぎりタイム」で、集会名を比べ合い、最終的に多数決で集会名が決まりました。代表委員会で話し合った集会名は、先生たちとも相談して決定します。

1年生を迎える会は、5月15日(水)に行う予定です。2~6年生みんなで、集会を盛り上げましょう。1年生のみなさん、楽しみにしていてくださいね。

4月22日(月)5・6時間目の第1理科室です。6年2組の子どもたちが、学習問題「ろうそくが燃えた前と後の空気では、どんな変化があるのだろう」を解決しようと、実験に取り組んでいます。単元「ものの燃え方」の学習も大詰めです。

この日の実験では、気体検知管を使いました。ポンプにつないだ気体検知管を集気びんの中に入れ、レバーを引いて、酸素や二酸化炭素の濃度を測るわけですが、これらをセットするのは、細かな手順があります。それでも子どもたちは、落ち着いて一つ一つ確かめながら活動を進めました。

ろうそくを燃える前は、酸素21%・二酸化炭素0.04%、ろうそくが燃えた後には、酸素16%・二酸化炭素4%になりますが、多くの班がこの数値、または近い数値を出すことができ、実験は上手くいったと言えます。

ふり返りの時間には、「ろうそくを燃やすだけで、二酸化炭素が100倍にも増えた。」と、そんな感想も書かれていました。この日の授業は、「酸素の割合が減って、二酸化炭素の割合が増えている。」ことをまとめて終わりました。火が消えたのは、酸素の割合が減ったからでしょうか?二酸化炭素の割合が増えたからでしょうか?そんな感想もいくつか見られ、子どもたちの意欲も感じます。次の実験で確かめていきたいと思います。