4年生は、松山市環境部環境モデル都市推進課の皆さんのお世話で、体験型環境バスツアーに参加しました。

横谷埋め立てセンター、道後地区のソーラーパネル、西クリーンセンターなどの施設を見学し、環境への意識を高めました。

【横谷埋め立てセンター】

浸出水について、またその処理について学んだり、埋め立て地を見たりしました。

埋立地の上まで、あと20~30年で埋まると知り、驚きました。

【道後散策】

森盲天外翁の句碑も見ました。

生物や植物への関心を高めたり、ゼロエネルギービルなど環境に配慮した取組を学んだりしました。

【西クリーンセンター】

ごみの処理について学び、環境を守るため「一人一人がごみを減らしていこう」という意欲をもちました。

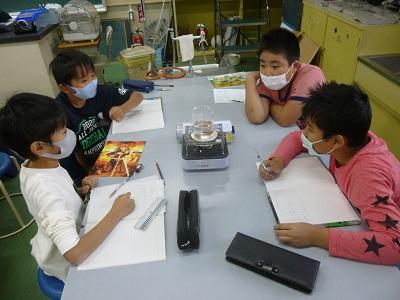

4年生の理科では、「水の3つのすがた」の学習が始まりました。今日は、実験であたためたときの水の様子を調べます。ガスコンロに水と沸騰石を入れたビーカーを置いて、準備完了です。約7分ぐらいたつと、水の温度はどんどん上がり、ぶくぶくと沸騰し始めました。

「水の中から泡がでているよ。」「ビーカーの上から湯気がでているよ。」と、子どもたちは興味をもって観察していました。実験を通して、水は100℃ぐらいになると沸騰すること、水の中からでてくる泡は水蒸気であるということ、湯気は水蒸気が冷やされた小さな水のつぶであることを実感することができました。

次の実験では、水を冷やした様子を調べます。水は、どんな姿に変化するでしょうか?

5年生が育ててきたバケツ稲は、たくさんの稲穂を付けました。米も順調に育っています。今日(10/20)は、待望の稲刈りの日です。稲をしっかりとロープで結んで、根元から切り取り、稲わらをつくりました。一人一つの稲わらが収穫でき、子どもたちも満足していました。

次は、乾燥の作業です。稲わらを結び目から、大きい方と小さい方に分けて、上手に干していきます。そんな会話を先生としながら、昔の人の知恵や農家の人々の作業について理解を深めていきました。もうしばらく待てば、米の収穫になります。実りの秋、「早く新米を食べたいなあ。」そんな声が5年生から聞こえてきました。

秋晴れのよい天気で、風が心地よい季節になりました。いよいよ「運動の秋」本番です。1年生は、体育科で「ボールなげゲーム」を楽しんでいます。

赤と白のグループに分かれての「まとあてゲーム」です。真ん中のコーンが的になり、その周りに円がかかれています。攻撃する白グループは円の外から的をめがけてボールを投げ、守備をする赤グループは、円の中で当てられないように的を守ります。時間がきたら攻守交代。攻撃の工夫や守備の工夫も分かってきて、どんどん盛り上がります。

「こっちに投げて!」「ここに人がいないよ。」みんなで声をかけ合って楽しくゲームが進んでいきました。得点も上手につけることができました。ゲームが終わったら、勝っても負けても「ありがとうございました。」みんなで心地のよい汗をかき、ゲームを楽しみました。

昨日の3年生に引き続き、本日は4年生の運動会の特集です。

後半の部トップバッターは、4年生個人走「力~走る~」です。タイトルどおり、力いっぱいトラックを駆け抜ける4年生の姿が印象的でした。スタートの構えから気合い十分、うでをしっかりとふって全力で走ります。ゴールで止まることなく、しっかりと駆け抜け、力を余すことなく走り切りました。

リレー「糸~繋~」は、白熱したレースとなりました。運動会までの練習期間、一番多くバトンパスの練習をしていた4年生は、バトンの引きつぎもばっちりです。スピードを落とすことなく、しっかりと前を向いてバトンを受ける姿がとても印象的でした。

ダンス「カイト~動く~」は、旗を使ったマスゲームです。動かすたび全員の旗が「ブン」という音を響かせており、小動きや心がそろっていることが分かる迫力の演技です。小学校4回目の運動会、自信満々で臨みました。目標どおり、全力で取り組むことができました。

※来週の土日は、5・6年生の運動会を特集します。ぜひ、ご覧ください。

土日のホームページは、秋季運動会の特集です。第3回の今回は、3年生の個人走と表現です。

秋季運動会のトップバッターをかざったのは、3年生個人走「翔!!駆け抜けろ!!」でした。開会式の後の第1種目に、子どもたちはやる気満々です。ピストルの合図でスタートし、運動場を全力で駆け抜けました。各色の応援も始まり、一気に運動会が盛り上がりました。

表現「華!!咲き誇れ!!」では、鳴子をもって踊りました。黒のTシャツに身を包み、衣装もばっちりです。鳴子を打ち鳴らす音、姿勢とも堂々としており、表情も自信たっぷりです。腕を伸ばしたり、曲げたり、鳴子の音が会場全体に、空いっぱいに響きました。

元気いっぱいの3年生、後半の部からは他の学年を一生懸命応援する姿が印象的でした。

※明日の日曜日は、4年生の運動会をお送りします。ぜひご覧ください。

2年生のみなさんが、1年生を招待する「おもちゃランド」を開きました。2年生は、これまでに1年生のお友達に喜んでもらおうと、たくさんのおもちゃを手作りで用意してきました。「楽しく遊んでもらいたいね。」「喜んでくれるかな?」「1年生が困っていたら教えてあげようね。」どきどきわくわくの2年生です。体育館には、ブーメランや車、楽器やロケット、こまなどたくさんのおもちゃがならんでいます。

1年生も体育館に入ってきます。ちょっぴり緊張気味です。「仲よくできるかな。」「どんな遊びがあるんだろう。」・・・。まずは1・2年生で対面してあいさつ、2年生の「楽しく遊びましょう。」の声に緊張もやわらぎました。

そして、いろいろな場所で遊んでいるうちに、笑顔の交流が広がりました。感想発表では、「2年生のみなさんありがとう。」「楽しかったよ。」「また遊んでね。」そんな声が体育館に広がっていました。

2年生のみなさん、お兄さん、お姉さんとして優しく声をかけることができましたね。

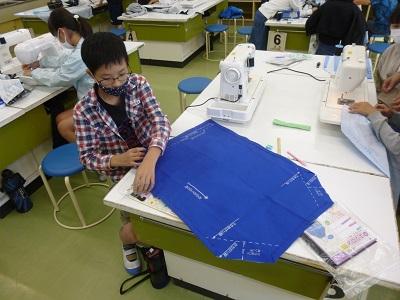

5年生の家庭科では、エプロンの製作に入りました。布を裁ったり、アイロンで折り目を付けたり、手縫いでしつけをしたりしながら、エプロンの形に近づけていきます。

そこまでの準備ができたら、いよいよミシンを使ってしっかりと縫い付けていきます。から縫いや練習布での練習をしてきた5年生の子どもたちは、手順を確かめながらミシンを動かしていました。スピードを調節したり、最初と最後の返し縫いに注意したりと、ミシンを使う技能がだんだん上手になってきました。

完成が近づいてきました。できたエプロンを使って、給食の準備をしたり、調理実習をしたりするのが楽しみですね。

今日(10/20)から、縦割り掃除が始まりました。運動会では赤・白・青・黄の4つのグループで活動してきた子どもたちですが、今度は各色がさらに9つの班に分かれます。どの班にも1~6年生の子どもが所属しており、6~8人の仲間ができました。

顔合わせの今日は、自己紹介をしたり、掃除の分担をしたりしました。どきどきわくわくの1年生、にこにこ笑顔の2~5年生、優しく声をかける6年生、仲よしの班がたくさんできました。

掃除場所や掃除の分担も決まりました。今日決まった班で、3月まで活動します。集会活動や縦割り遊び等の活動を予定しています。班の中で交流を深め、さらに仲よくなれるよう見守っていきたいと思います。

今週(10月第3週)は、秋晴れのよい天気が続いています。雲も少なく、太陽もしかりと姿を見せています。そんな中、3年生の子どもたちが、鏡をもって運動場で実験をしていました。

実験①「日光を集めたり、反射させたりしてみよう。」では、鏡を置く場所を工夫して、直進する日光を受け止め、地面にうつしました。さらにうつした光を鏡で受け止めると、光はさらに反射し、別の場所へ直進。うまくいったグループからは大歓声があがり、さらに鏡を増やして実験を楽しみました。

実験②「日光を集めよう。」では、同じ場所(かべ)に日光を反射させ、鏡の枚数による明るさの違いやあたたかさの違いを調べました。「きっと明るくなるぞ!」「温度計の温度もぐんぐんあがるんじゃないかな?」予想が当たって大喜びの子どもたちです。

楽しい理科の実験、体験をしながらよい学習となりました。